在当今电子系统中,电源管理器件承担着重要的作用,大多数情况下,它们的工作就是将来自电源的电能——无论是交流还是直流——通过一系列的转换,调节为各种各样的性能良好的低压直流电源轨,供系统中的每一个用电负载使用。在这样的一个过程中,少不了降压转换器的身影,它们输入电压范围较宽、效率高、封装小巧,有利于满足严格能效法规的要求,往往“把守”着向最终低压直流电源轨转换的最后一环。

一般来讲,实现DC-DC降压转换器的功能有两种选择:一种是自己设计,另一种是直接购买现成的DC-DC降压模块。前者显然在定制化方面更具优势,但对电源工程师的“功力”也有更高的要求,他们必要能够考虑的综合特性、PCB设计、工艺技术要求、EMI等诸多方面的因素,有时候还需要一些“运气”的成分,因此稍有不慎就可能会影响设计工期或者增加额外的成本。

而如果选择后者,即外购DC-DC降压模块,虽然显得没有前者那么“灵活”,但是由于DC-DC降压模块的制造商已经将这个电源系统所需的元器件尽可能地“塞进”一个单一的封装内,因此外围的电路大为简化,开发者无需为电源设计大费周章或承担不可知的风险;与此同时,集成度的增加也会令整体BOM物料管理得以简化。

从性能上来看,DC-DC降压模块的制造商利用其专业经验,还可以在电源转换效率、尺寸、功率密度等方面做优化,为用户更好的提供更大的价值。而且有些制造商还可提供经过内部测试认证的产品,以便客户最终能快速顺利地通过EMC等认证。

曾有分析认为,对于大功率范围(大于100W)和中功率范围(10W至100W)的电源系统,直接用DC-DC降压模块更具有技术和成本优势,而对于小于10W的小功率应用,自己设计更划算。不过,随着DC-DC降压模块技术的日趋成熟,这样的分界线似乎已经变得模糊了,DC-DC电源模块的应用越来越普遍。

既然DC-DC降压模块的应用场景愈来愈普遍,那么如何选型就成了一个关键。

打开一个DC-DC降压模块的Datasheet,你会看到一系列描述其性能的参数,如输入电压、输出电压、效率、额定电流、纹波电压、转换率、瞬态响应、封装尺寸等等。通常来说,根据设计的要求列出电源的规格,然后按图索骥对照参数,就能锁定自己的目标。

不过实际的选型工作并没那么简单,有些在参数之外的重要的条件,往往会成为选型天平上最重的那个砝码。

数据表上通常会给出一个令人赞叹的效率数值,但这并不是故事的全部。这是因为DC-DC降压模块的效率表现在整个功率范围内并不一致,接近满载时效率最高,而在轻负载时则会明显降低。因此电源模块针对轻负载条件下效率的提升有没有特殊的诀窍,以及在静态模式下有没有较低的静态电流,都应该被纳入到选型考量的范围中。此外,像软启动这种能够明显降低开关损耗,提升效率的功能,也会为DC-DC降压模块在选型评估中赢得加分。

随着电子科技类产品日趋小型化,外形更紧凑的DC-DC降压模块显然会更受欢迎。提升集成度,是控制电源模块外观尺寸普遍采用的方法。很多同步降压DC-DC 模块中会集成控制器、MOSFET、补偿元件,甚至包括电感器,因此只需少量的非关键的外部电容器和电阻器,就可以完成应用电路的设计,令占板面积大大减少。

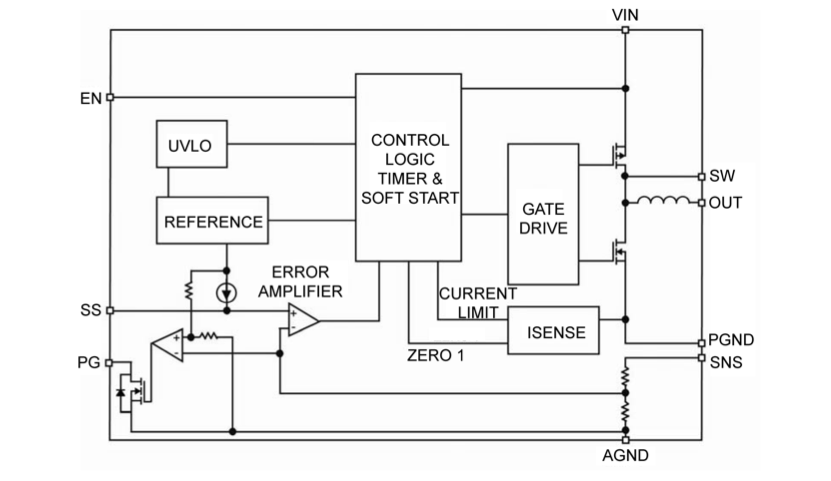

在基本的电源管理功能之外,保护功能也是不少DC-DC降压模块为用户更好的提供的附加值。欠压锁定(UVLO)、短路和热保护、过压保护(OVP)和过流保护(OCP)等保护功能的集成,一方面能保证系统安全可靠地工作,另一方面也节省了片外保护元器件,可谓是一举多得。

由于DC-DC转换器开关电源的工作模式,会将噪声直接引入负载,并产生射频噪声,可能对周边电路的稳定性和精度造成影响,因此必须对其电磁兼容性(EMC)特性进行考察,看产品针对EMI抑制是否有相应的优化设计,以便产品能快速通过相关的EMC认证。

根据电源系统模块设计的需要,对DC-DC模块的输出电压进行重新编程设定,这种可配置特性无疑会为开发工作带来极大的灵活性,可以用一颗器件去满足多种设计规格的要求,一方面能够在不增加成本的基础上大大降低物料替换带来的风险,另一方面也能够减少工程师在电源系统模块设计上的工作负荷。因此,目前市面上可配置、可编程的DC-DC模块也慢慢变得多。

根据设计规格明确了DC/-DC电源系统的主要参数,同时仔细考量上面这几个关键要素,判断一款DC-DC降压模块的“成色”,找到理想的产品和方案就不难了。

Microchip公司的系列DC-DC降压模块产品,就是顺应技术的发展的新趋势,按照上面的这些“理想”电源模块的标准而打造的。下面这两颗料就非常有代表性。

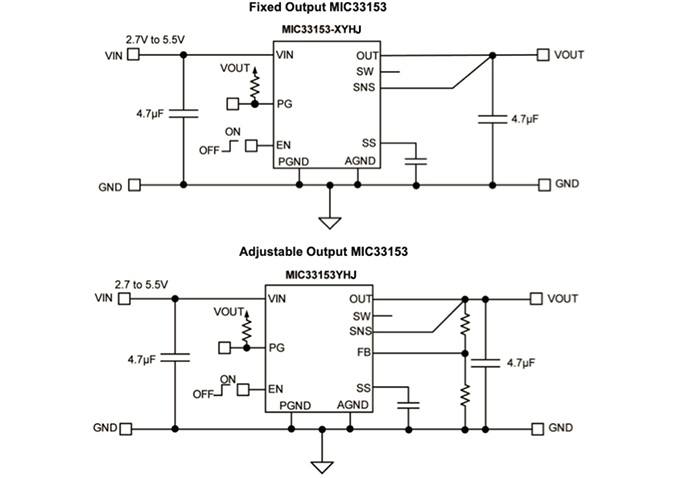

MIC33153是一款高效的同步降压稳压器,其输入电压范围为2.7V至5.5V,输出电压范围为0.62V至3.6V,有固定和可调两种类型,输出电流1.2A;在PWM连续工作模式下,提供高达4MHz的恒定开关频率。

“高效率”是MIC33153的一个重要标签,其峰值效率高达93%。需要我们来关注的是,由于采用了独特的HyperLight Load®️模式,其在轻载模式下的效率表现也不俗,1mA时高达85%。此外,其静态电流仅为22μA,且支持可编程软启动,能够说是将能想到的提升效率的举措都用足了。

MIC33153将完整的DC-DC降压转化功能集成在一个14针3.0mm x 3.5mm的QFN封装内,包括电感以及一系列电路保护功能。模块的外部只需两个很“小”的输出电容(2.2μF),就能保证在整个负载范围内输出纹波电压都非常低,并具有超快的瞬态响应。

高集成度、小型化、频率高、瞬态响应快、输出纹波低,全负载范围高效率……集诸多优点于一身,这使得MIC33153很适合在便携应用中为处理器等关键器件提供高品质的电压轨。

上述这些特性优势,在Microchip其他的DC-DC降压电源模块身上也有所体现。

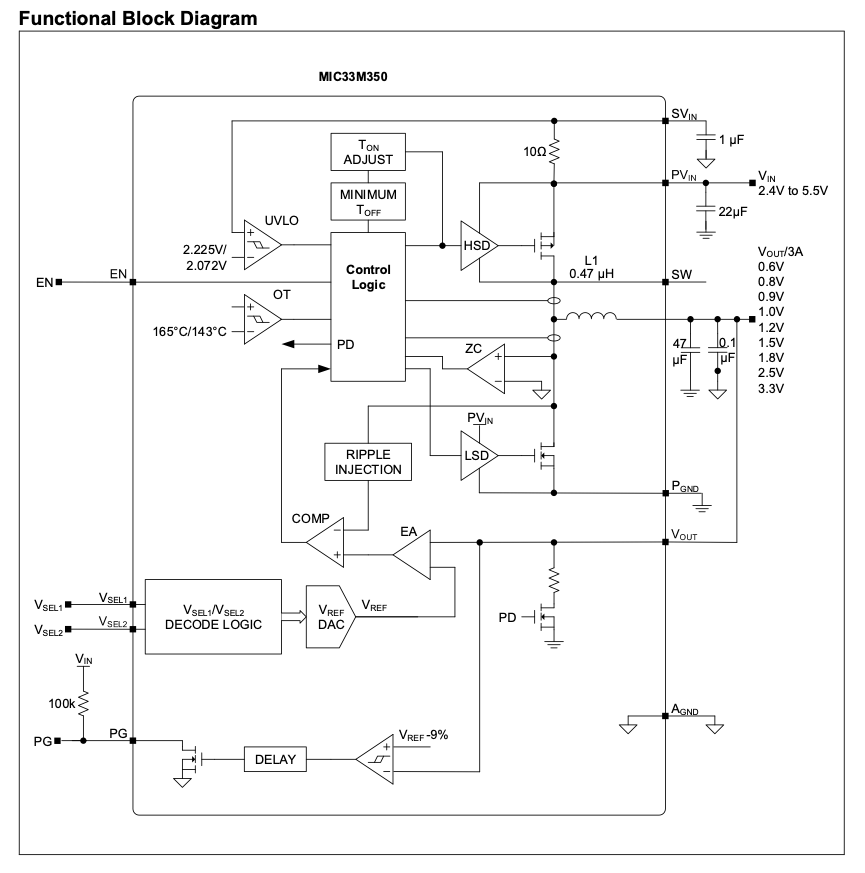

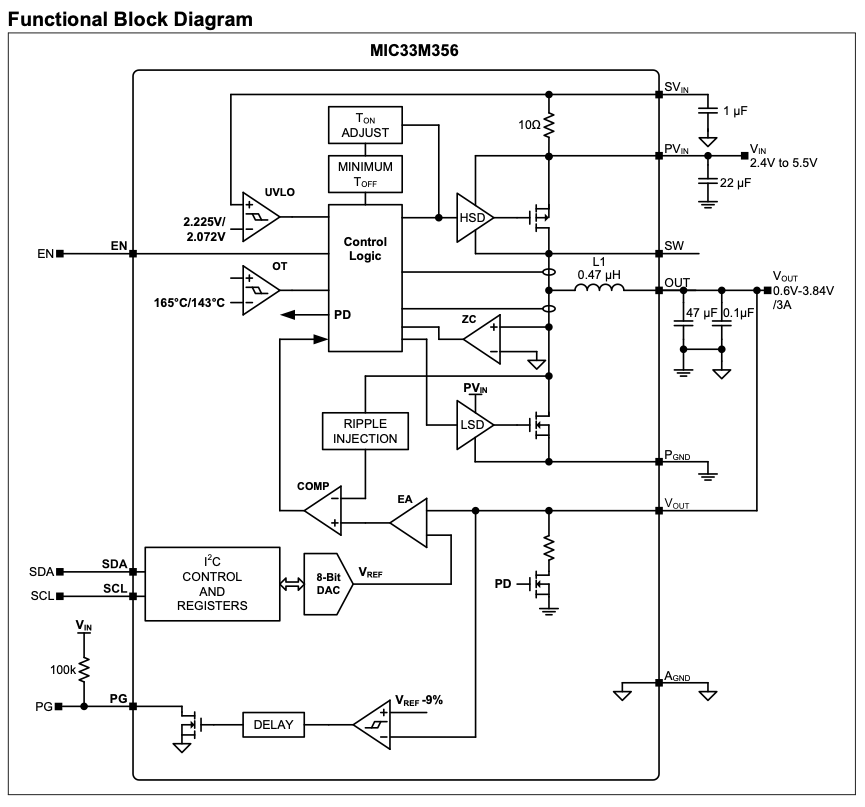

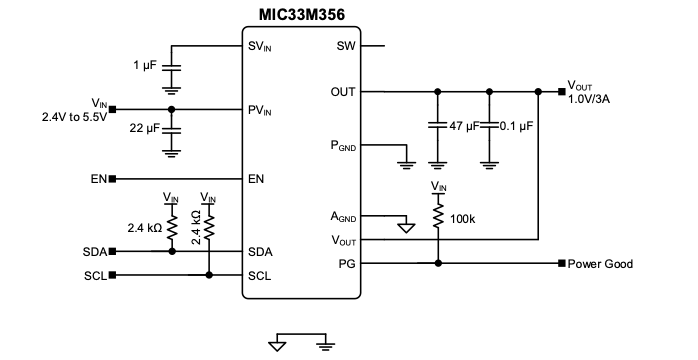

比如MIC33M350和MIC33M356电源模块,它们是采用恒定导通时间(COT)控制架构的高效(高达95%)、低压输入、3A连续电流同步降压电源模块。它们同样具有HyperLight Load®️模式,可在轻负载时提供非常高的效率,同时具有超快的瞬态响应。

这两款电源模块还具有锁存热关断保护、锁存限流保护等保护特性;在EMI方面满足CISPR32 Class B辐射EMI标准(MIC33M350还符合CISPR25 Class 5辐射EMI标准),“综合素养”都很强。

特别值得一提的是,这两款电源模块还提供了灵活的可配置性。MIC33M350的输出电压由两个VSEL(电压选择)引脚设置,可支持最多9个不同电压值(0.6V、0.8V、0.9V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V或3.3V)。这种方法无需外部反馈电阻分压器,输出电压设置精度更高。

MIC33M356的输出电压配置是通过I2C接口进行编程的,针对不同的产品型号,支持的电压范围分别为0.6V至1.28V(分辨率5mV)或者0.6V至3.84V(分辨率10mV和20mV)。MIC33M356提供0.9V和1.0V两种不同的默认电压选项,使应用能够以安全电压电平启动,然后在I2C控制下迁移到高性能模式。

同时,MIC33M350引脚分配与基于I2C的MIC33M356可编程稳压器是兼容的,可根据应用的需要进行替换。这也是一个很赞的设计。

上述这些特性,加上2.4V至5.5V输入电压范围、低关断电流和低静态电流、高效散热的24引脚QFN封装等特性,使得MIC33M350和MIC33M356很适合用于单节锂离子电池供电应用。

DC-DC降压电源模块作为一种常见的电源管理器件,应用日趋广泛。不过,想要为应用选择到一颗“理想”的DC-DC降压电源模块,除了基本的性能参数,还要对这些参数之外的一些关键特性进行深入的考量,这样才可以知其然并知其所以然,找到一颗“综合素养”优秀的产品。

本文介绍的几款来自Microchip的DC-DC降压电源模块,就是很好的范例,对于外形紧凑、要求高转换效率的便携应用,提供了一个性能出色、应用简便的解决方案。

下一篇:“AI备用电源”第一股实锤字节唯一电源供应股价有望翻倍!